Dejemos clara una cosa: se dice Caí, no Cádiz. Dicen que los gaditanos nacen donde les da la gana. Y debe ser verdad porque hasta bien entrado en la veintena yo no me di cuenta que era de allí. Hasta ese momento, nunca había entendido por qué cuando se levanta el poniente se arma la gorda o por qué cada febrero los humildes toman el poder y le recuerdan a los poderosos que torres más altas han caído.

Y es que, como dice un amigo mío, Caí no es una provincia, es un mundo en sí mismo. Las clases más pudientes, los centros de poder, se asientan en Jerez. Tierra de trabajadores incansables, de emprendedores bodegueros y cuna del más puro arte flamenco. Al sur, San Fernando, Puerto Real, zonas de arte gitano, de trabajadores humildes, de luchadores. Al este, el cinturón industrial de Algeciras, uno de los mayores puertos del país, de actividad frenética y siempre reclamando una atención que jamás parece recibir. Luego está el Caí marinero, el de Barbate, Conil o Zahara que alcanza su culmen en Sanlúcar, la capital gastronómica de este mundo. Pueblos de pescadores que se la juegan cada mañana por un jornal y que aprovechan hasta la última gota de lo que le roban al mar. Pero es que Caí es mucho más: es la burguesía acomodada de El Puerto o la devoción de Chipiona. Por tener, tiene hasta fronteras internacionales. Cuántas veces habré visto a esos marineros de color colgados del brazo de jóvenes roteñas o a esos llanitos de ida y vuelta en La Línea que, al tiempo que se proclaman herederos de la corona británica, comen, beben y duermen como gaditanos en San Roque. Y es el espíritu libre de Tarifa, o el rancio abolengo de las fincas de Castellar, o el hedonismo de Chiclana o la belleza de Vejer. Después está la Sierra, los pueblos blancos, los alcornocales. Arcos, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Paterna, El Bosque, Grazalema… Pueblos sencillos donde la vida transcurre despacio. Y, por último, al final del todo, esta Caí. Un microcosmos en sí mismo, con su centro neurálgico, La Viña. El barrio con más personalidad de España. Un cuadrado mágico, un agujero negro, donde uno entra y nunca sabe cuando va a salir.

La gastronomía de Caí es reflejo de ese mundo complejo. Hay una cocina burguesa aderezada con pucheros gitanos que llevan siglos borboteando en la lumbre. Colas de toro, berzas, riñones al jerez, menudos, calderetas… Hay otra cocina marinera, de pescados humildes y fondos imposibles de imitar. Chocos con papas, cazón en amarillo, marrajos encebollados, albóndigas de choco, garbanzos con pulpo, roteñas… Hay otra cocina de producto, de algunos de los mejores productos del mundo, de frituras inimitables, de preparaciones geniales por su sencillez. Tortillitas de camarones, ortiguillas, papas o huevas aliñás, lenguados de estero, atunes rojos, melvas, ostiones, caballas, langostinos, galeras, urtas, voraces o salazones, mojamas o huevas. Pero también hay una cocina serrana, más desconocida, pero igualmente arraigada en siglos de tradición, en la escasez de muchos años. Sopas contundentes, verduras que se recogen del mismo campo, guisos, embutidos. Esas sopas de tagarninas, cardillos, esparragás, alboronías, alcauciles. Nombres que denotan su origen. Y también ese vacuno retinto o esos guisos de conejo, de cerdo, de venado. También de esa sierra son sus embutidos, como sus chicharrones que en lonchas con un chorro de aceite y sal gorda son una delicia. O sus quesos, como el maravilloso payoyo o los “embozados” en manteca de Villaluenga. O sus aceites de Olvera. Y hay una repostería maravillosa de dulces conventuales y moriscos: el famoso turrón de Cádiz, las poleás, los piñonates, los alfajores, los tocinillos o los pestiños.

Una gastronomía bien documentada, gracias a Dios, por gentes que merecen un monumento, como las del Grupo Gastronómico Gaditano o por autores como Carlos Spinola. Gente que es consciente del enorme patrimonio gastronómico que arrastran y que lo documentan y defienden a capa y espada. Es lógico ese orgullo que sienten.

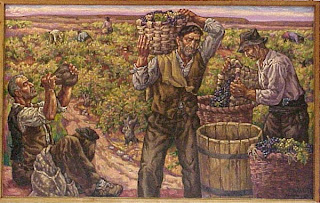

Pero es que, además, Caí es una de las zonas vinícolas más importantes del mundo. Sólo visitar Sanlúcar o Jerez y “hartarse” a probar manzanilla, palo cortado, fino, oloroso, amontillado, brandy, es un espectáculo en sí mismo. Hay que visitar y beber, porque entenderlo de verdad es una tarea titánica, imposible. Pero hay que disfrutarlo. Está demasiado cerca y es demasiado maravilloso como para que lo ignoremos por más tiempo.

Podría pasarme horas y horas hablando de Caí porque da para esto y para mucho más. Pero lo que ahora os digo es que vayáis y disfrutéis. Que os bebáis esos vinos y os comáis esos platos en casa de Ángel, de Mauro, de los Flores, de Paco, de Bigote, de los Córdoba, del Manteca, en cualquiera de los de Palmones… Allí nos veremos, en sus tascas, en sus mesas.

Porque, si alguna vez me pierdo, los que me conocen bien saben que me pueden buscar por Caí…

Y es que, como dice un amigo mío, Caí no es una provincia, es un mundo en sí mismo. Las clases más pudientes, los centros de poder, se asientan en Jerez. Tierra de trabajadores incansables, de emprendedores bodegueros y cuna del más puro arte flamenco. Al sur, San Fernando, Puerto Real, zonas de arte gitano, de trabajadores humildes, de luchadores. Al este, el cinturón industrial de Algeciras, uno de los mayores puertos del país, de actividad frenética y siempre reclamando una atención que jamás parece recibir. Luego está el Caí marinero, el de Barbate, Conil o Zahara que alcanza su culmen en Sanlúcar, la capital gastronómica de este mundo. Pueblos de pescadores que se la juegan cada mañana por un jornal y que aprovechan hasta la última gota de lo que le roban al mar. Pero es que Caí es mucho más: es la burguesía acomodada de El Puerto o la devoción de Chipiona. Por tener, tiene hasta fronteras internacionales. Cuántas veces habré visto a esos marineros de color colgados del brazo de jóvenes roteñas o a esos llanitos de ida y vuelta en La Línea que, al tiempo que se proclaman herederos de la corona británica, comen, beben y duermen como gaditanos en San Roque. Y es el espíritu libre de Tarifa, o el rancio abolengo de las fincas de Castellar, o el hedonismo de Chiclana o la belleza de Vejer. Después está la Sierra, los pueblos blancos, los alcornocales. Arcos, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Paterna, El Bosque, Grazalema… Pueblos sencillos donde la vida transcurre despacio. Y, por último, al final del todo, esta Caí. Un microcosmos en sí mismo, con su centro neurálgico, La Viña. El barrio con más personalidad de España. Un cuadrado mágico, un agujero negro, donde uno entra y nunca sabe cuando va a salir.

La gastronomía de Caí es reflejo de ese mundo complejo. Hay una cocina burguesa aderezada con pucheros gitanos que llevan siglos borboteando en la lumbre. Colas de toro, berzas, riñones al jerez, menudos, calderetas… Hay otra cocina marinera, de pescados humildes y fondos imposibles de imitar. Chocos con papas, cazón en amarillo, marrajos encebollados, albóndigas de choco, garbanzos con pulpo, roteñas… Hay otra cocina de producto, de algunos de los mejores productos del mundo, de frituras inimitables, de preparaciones geniales por su sencillez. Tortillitas de camarones, ortiguillas, papas o huevas aliñás, lenguados de estero, atunes rojos, melvas, ostiones, caballas, langostinos, galeras, urtas, voraces o salazones, mojamas o huevas. Pero también hay una cocina serrana, más desconocida, pero igualmente arraigada en siglos de tradición, en la escasez de muchos años. Sopas contundentes, verduras que se recogen del mismo campo, guisos, embutidos. Esas sopas de tagarninas, cardillos, esparragás, alboronías, alcauciles. Nombres que denotan su origen. Y también ese vacuno retinto o esos guisos de conejo, de cerdo, de venado. También de esa sierra son sus embutidos, como sus chicharrones que en lonchas con un chorro de aceite y sal gorda son una delicia. O sus quesos, como el maravilloso payoyo o los “embozados” en manteca de Villaluenga. O sus aceites de Olvera. Y hay una repostería maravillosa de dulces conventuales y moriscos: el famoso turrón de Cádiz, las poleás, los piñonates, los alfajores, los tocinillos o los pestiños.

Una gastronomía bien documentada, gracias a Dios, por gentes que merecen un monumento, como las del Grupo Gastronómico Gaditano o por autores como Carlos Spinola. Gente que es consciente del enorme patrimonio gastronómico que arrastran y que lo documentan y defienden a capa y espada. Es lógico ese orgullo que sienten.

Pero es que, además, Caí es una de las zonas vinícolas más importantes del mundo. Sólo visitar Sanlúcar o Jerez y “hartarse” a probar manzanilla, palo cortado, fino, oloroso, amontillado, brandy, es un espectáculo en sí mismo. Hay que visitar y beber, porque entenderlo de verdad es una tarea titánica, imposible. Pero hay que disfrutarlo. Está demasiado cerca y es demasiado maravilloso como para que lo ignoremos por más tiempo.

Podría pasarme horas y horas hablando de Caí porque da para esto y para mucho más. Pero lo que ahora os digo es que vayáis y disfrutéis. Que os bebáis esos vinos y os comáis esos platos en casa de Ángel, de Mauro, de los Flores, de Paco, de Bigote, de los Córdoba, del Manteca, en cualquiera de los de Palmones… Allí nos veremos, en sus tascas, en sus mesas.

Porque, si alguna vez me pierdo, los que me conocen bien saben que me pueden buscar por Caí…